Was bedarf es für eine erfolgreiche Einführung einer nationalen elektronischen Identität? Ein solches Vorhaben benötigt viel mehr als nur eine technische Infrastruktur. Aus diesem Grund hat das E-Government-Institut der BFH im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ein soziotechnisches Ökosystemmodell für eine nationale elektronische Identität (eID) entwickelt. Mithilfe des Modells können u.a. unterschiedliche Ausprägungen einer eID in Szenarien vergleichbar dargestellt werden.

Im Auftrag des SECO entwickelte ein multidisziplinäres Forschungsteam aus dem Bereich «virtuelle Identität» der BFH ein eID-Ökosystem-Modell, aus dem mögliche Umsetzungsvarianten abgeleitet werden können. Verifiziert wurden die Resultate durch Interviews und Workshops, an denen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Verwaltung mitwirkten.

Das Modell zeigt auf, welche Elemente in einem Ökosystem zur Verfügung stehen müssen, damit eine nationale eID nutzbringend eingesetzt werden kann. So ermöglicht es die Diskussion über Art und Ausprägung der Bereitstellung, sei es durch die Privatwirtschaft oder durch die öffentliche Hand. Ausgehend von konkreten Anwendungsfällen und generischen Nutzungen beschreibt das soziotechnische Modell mögliche Elemente einer eID. Es zeigt dabei den Kontext und die Abhängigkeiten der Elemente auf.

Der vorliegende Artikel basiert auf dem Projektabschlussbericht «eID-Ökosystem-Modell» vom Mai 2015.

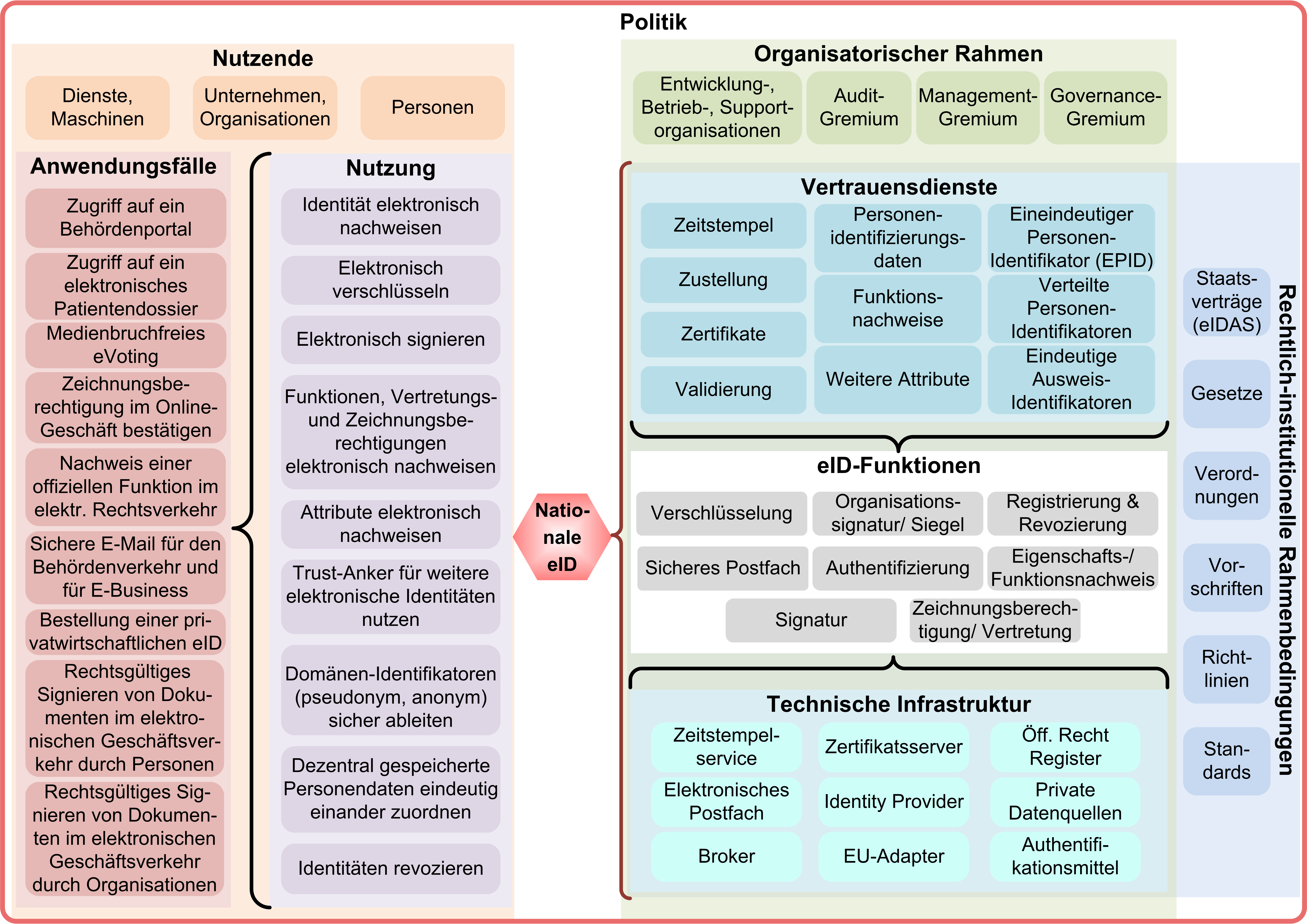

eID-Ökosystem-Modell – Darstellung von Elementen für die Nutzung und Bereitstellung einer nationalen eID

Bei einem Modell handelt es sich um das abstrahierte Abbild einer möglichen Realität. Durch Abstraktion kann die Komplexität der realen Zusammenhänge auf ein nachvollziehbares und verständliches Mass reduziert werden. Im Fall des eID-Ökosystem-Modells werden dadurch Designentscheide für eine nationale eID sowie Massnahmen zur Förderung einer solchen ermöglicht und erleichtert.

Das entwickelte Modell ist nicht auf spezifische Stakeholdergruppen fokussiert, sondern ermöglicht es allen potenziellen Stakeholdern, die Zusammenhänge der Elemente zu verstehen. Dabei sollten sich die Stakeholder bzw. die Organisation in den jeweils möglichen Rollen bei der Nutzung bzw. der Bereitstellung wiederfinden.

Das Modell besitzt zwei unterschiedliche Detaillierungsebenen:

- eine grobe Übersicht hilft, das Modell einzuordnen und einen Überblick zu erhalten

- eine detailliertere Ebene zeigt die einzelnen Komponenten und Elemente auf und lässt die Auswirkungen vonD esignentscheiden erkennen.

Durch die Instanziierung dieser Komponenten lassen sich Szenarien erstellen, die sich trotz ihren unterschiedlichen Ausprägungen im Rahmen des Ökosystemmodells vergleichen lassen.

eID-Ökosystem-Modell: gelesen wird das Modell von links nach rechts

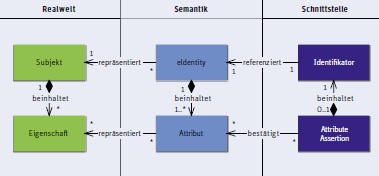

Gelesen wird das eID-Ökosystem-Modell von links nach rechts: Ausgehend von den Nutzenden lassen sich Anwendungsfälle für den Einsatz einer eID definieren, die einen Nutzen generieren. Die Anwendungsfälle lassen sich in einzelne Nutzungen abstrahieren, die in ihrer Gesamtheit den nutzenstiftenden Kern einer eID bilden. Jede Nutzung basiert auf mindestens einer eID-Funktion, der grundlegenden Grösse auf der Bereitstellungsseite einer eID. Die eID-Funktionen werden durch die Definition von Vertrauensdiensten und durch deren Implementierung auf Basis der technischen Infrastruktur ermöglicht.

Die Vertrauensdienste orientieren sich an der «EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt» (eIDAS-Verordnung). Sowohl die Vertrauensdienste wie auch die technische Infrastruktur erfordern eine entsprechende Gestaltung der institutionell-rechtlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus ist eine spezifische organisatorische Basis notwendig, die Aspekte wie die Entwicklung der Lösungen, das Management und die Durchsetzung der Governance im eID-Ökosystem umfasst. Die Nutzung und die Bereitstellung einer eID erfolgen innerhalb eines politischen Rahmens des Staates, der über verschiedene Handlungen zur Gestaltung des Ganzen und damit in erheblichem Masse zum Erfolg einer nationalen eID beiträgt.

Ein Anwendungsfall einer nationalen eID könnte der Zugriff auf ein Behördenportal sein. Dies setzt u.a. voraus, dass die Identität elektronisch nachweisbar ist (Nutzung). Die nötigen eID-Funktionen sind eine «Authentifizierung» und ein «Eigenschafts-/Funktionsnachweis», die auf einer «technischen Infrastruktur» und entsprechenden «Vertrauensdiensten» aufbauen. Diese wiederum werden in einem «organisatorischen Rahmen» betrieben und richten sich nach «rechtlich-institutionellen Rahmenbedingungen». Darüber hinaus setzt dieser Anwendungsfall ein «politisches Rahmenwerk» voraus.

Instanziierungen – modulare Veränderungen des Modells, um mögliche Wirkungsabschätzungen machen zu können

Im Hinblick auf eine mögliche Ausgestaltung einer eID dient das eID-Ökosystem-Modell als Hilfsmittel, um die konkrete Instanziierung zu visualisieren und zu abstrahieren. Betrachtet man zwei extreme Ausprägungen des Modells, so ergibt sich zum einen ein Szenario, das sich auf die minimal notwendigen Anwendungsfälle einer eID stützt und zum anderen ein umfangreicheres Szenario, das ein Vielfaches von Anwendungsmöglichkeiten einer eID enthält.

Letzteres führt zu einem deutlich komplexeren Modell. Im Folgenden wird im Detail auf die beiden Instanziierungen eingegangen.

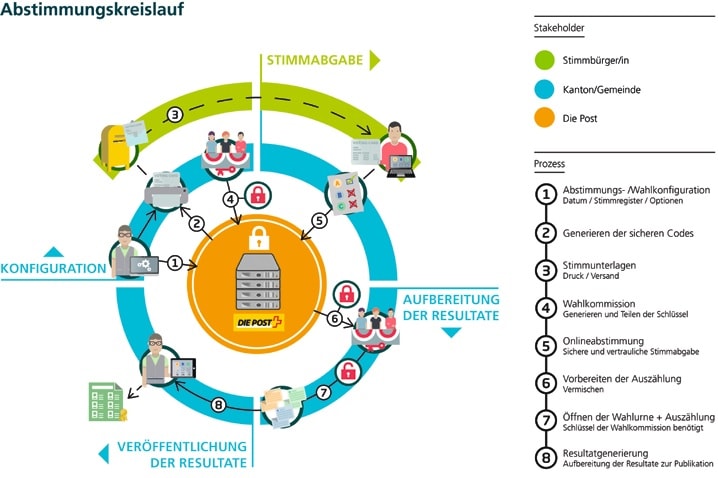

- Die erste Instanziierung basiert auf der Annahme, dass die eID nur für Privatpersonen zur Verfügung steht und nur Personen mit einer Schweizer Staatsbürgerschaft eine Schweizer eID beziehen können. Des Weiteren geht sie davon aus, dass die eID für die Authentifikation und Signatur von Personen in der E-Society eingesetzt wird. Auch in der Privatwirtschaft soll die elektronische Signatur aufgrund der einfachen Durchführbarkeit und Überprüfbarkeit breit eingesetzt werden können. Nebst einem hohen Nutzungskomfort der eID ist sicherzustellen, dass die Integration der Schweizer eID in Lösungen Dritter (auch ausserhalb der Schweiz) möglichst einfach ist.

- Deutlich ausgeprägter ist die Rolle des Staates in der umfangreichen Instanziierung. Hier umfasst der staatliche Bereitstellungsteil fast alle modellierten Elemente. Einzig auf die Bereitstellung einer an die Schweizer eID gebundenen Verschlüsselung und eines sicheren Postfaches wird verzichtet. Zu den Grundannahmen für diese Instanziierung gehören, dass die Schweizer eID für Personen und Organisationen mit Schweizer Niederlassung erhältlich ist und für möglichst alle elektronischen Interaktionen in der E-Society eingesetzt werden kann. Alle E-Government-Dienstleistungen würden auf allen föderalen Ebenen angeboten und hätten die Schweizer eID integriert. Des Weiteren besteht die Annahme, dass die Schweizer eID ein rechtlich anerkanntes Mittel für Authentifizierung und elektronische Signatur in den Bereichen E-Health und E-Education ist. Sie würde alle digitalen Signaturen für Dokumente, E-Mails etc. umfassen. Alle privaten Schweizer Onlinegeschäfte hätten die eID integriert. Diese sehr breite Ausprägung und darin das starke In-die-Pflicht-Nehmen der öffentlichen Hand auf allen föderalen Ebe-nen garantiert eine entsprechend weite Abdeckung der möglichen Anwendungsfälle.

Die vorliegenden Instanziierungen wurden bereits in zwei Public-Value-Workshops mit zahlreichen Expertinnen und Experten diskutiert. Sehr schnell wurde deutlich, dass das eID-Ökosystem-Modell einen wesentlichen Beitrag dazu liefern konnte, den Teilnehmenden die Zusammenhänge und Auswirkungen der jeweiligen Instanziierungen zu zeigen und die gemeinsamen Diskussionen nutzbringend zu unterstützen.

Kommunikation und flächendeckende Anwendung als zentrale Erfolgsfaktoren für eine eID

Mithilfe des Modells konnten im Rahmen des Projekts die wesentliche Erfolgsfaktoren für die Einführung einer nationalen eID identifiziert werden: Neben den Faktoren Sicherheit, Nutzungskomfort und Datenschutz sind eine intensive und qualitativ hochwertige Kommunikation gegenüber den relevanten Stakeholdern und eine stark optimierte Zusammenarbeit der wichtigsten Akteure von grosser Bedeutung. Nach Expertenaussagen sind darüber hinaus eine häufige Verwendung und eine weite Verbreitung der eID wesentlich. Hierfür sind die Ausbaufähigkeit und die Integrierbarkeit der eID massgebend, sowie die Gewinnung von Anwendungsfällen mit einfachen Prozessen und mit hohen Nutzerzahlen. Als ebenfalls wichtige Faktoren wurden Standards und Prozesse für eine eID identifiziert.

Die Erfahrungen während des Projekts haben gezeigt, dass die Verwendung zu starker Abstraktionen für die Etablierung einer konstruktiven Diskussion nicht förderlich ist. Konkrete Anwendungsfälle hingegen helfen den Beteiligten, die Sachlage besser zu verstehen, ihre Anliegen klarer zu formulieren und sich konstruktiv in die Diskussion einzubringen. Zu beachten ist jedoch, dass Anwendungsbeispiele dem Verständnis dienen, für nachhaltige Lösungen aber die Systemgesamtsicht notwendig ist.

Während das vorliegende eID-Ökosystem-Modell einen Beitrag zur Konsolidierung von Wissen, Sprache und Verständnis leistet, darf die gesamtgesellschaftliche Wirkung einer eID nicht ausser Acht gelassen werden. Die bis dato aktiv involvierten Kreise sind nach wie vor überschaubar. Es werden auch künftig Anstrengungen notwendig sein, um den Fachdiskurs auszuweiten und die Konsolidierung der Sichten voranzutreiben. Mit dem vorliegenden eID-Ökosystem-Modell liegt nun ein Instrument vor, das in der weiteren Kommunikation eingesetzt werden kann. Darüber hinaus ist das Modell national und international anwendbar und orientiert sich an bestehenden Standards. Es bildet eine Grundlage für weitere Modelle im Rahmen der strategischen Steuerung im E-Government.

Informationen zum Projekt eID-Ökosystem-Modell

Auftraggeber: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Mitwirkende des Projektes (Berner Fachhochschule): Ronny

Bernold, Olivier Brian (Projektleiter), Jérôme Brugger, Angelina

Dungga Winterleitner, Marianne Fraefel, Roman Hosang, Prof.

Dr. Reinhard Riedl (Projektverantwortlicher), Thomas Selzam

(stv. Projektleiter), Prof. Dr. Konrad Walser, Katinka Weissenfeld

Projektdauer: Oktober 2014 bis Mai 2015 (8 Monate)

Anzahl Interviewpartner: 33

Quellen

- SECO: Projektabschlussbericht der Berner Fachhochschule «eID-Ökosystem-

Modell» vom Mai 2015, Bern: https://www.wirtschaft.bfh.ch/uploads/tx_frppublikationen/eID-OEkosystem_V1_2.pdf - Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union: Verordnung der EU

über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische

Transaktionen im Binnenmarkt: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN

Create PDF

Create PDF

Beiträge als RSS

Beiträge als RSS