In der öffentlichen Diskussion wird gerne die Verwaltung mit Unternehmen verglichen. Dabei geht schnell vergessen, dass die Zielsetzungen der Organisationen sehr unterschiedlich sind. Auch wenn zum Teil das Handeln ähnlich erscheint, sind dessen Gründe selten identisch.

Im Leitbild von E-Government Schweiz heisst es: «E-Government ist selbstverständlich: transparente, wirtschaftliche und medienbruchfreie elektronische Behördenleistungen für Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung.» [1] Fokussiert wird in der Umsetzung auf drei Adjektive: transparent, wirtschaftlich, medienbruchfrei.

transparent

Das politische System in der Schweiz ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern sehr vielseitige Einblicke in das politische Handeln. Mit Hilfe von E-Government mehr Transparenz in den Behördenalltag zu bringen, ist ein sehr wesentliches Element der Gestaltung der zukünftigen Schweiz, mangelnde Transparenz führt zu Misstrauen. Dabei ist es absolut egal, ob dieses Misstrauen nun begründet ist oder nicht.

Die Herausforderungen bleiben auch nach über einem Jahrzehnt E-Government sehr gross: Bezüglich Transparenz im E-Government belegt die Schweiz in Europa einen der hintersten Plätze [2]. Während die Schweizer Behörden bezüglich der Darstellung der Informationen über sich selber noch etwa im EU-Durchschnitt liegen, fehlt weitgehend Transparenz bezüglich der Leistungserbringung (Fig. 3-12 in [2]). Zudem besteht wenig Möglichkeit, über den elektronischen Kanal Einsicht in die eigenen Daten zu erhalten. Bezüglich Transparenz besteht in der Schweiz noch sehr viel Potential, das mit E-Government erschlossen werden kann.

So landet im Hintergrundbericht der EU zum Stand von E-Government [3] die Schweiz für die Prozesse ums Verlieren und Finden einer Anstellung auf den Rängen weit hinten. Dabei erhält die Schweiz bezüglich der Transparenz hinsichtlich dem Prozessstand nur sechs von hundert Punkten. Gemeinsam erhalten die Schweiz, die Slowakei und Tschechien zur Transparenz bezüglich den persönlichen Daten Null Punkte und belegen so im Vergleich zu den anderen Ländern Europas die letzten Ränge.

Neben der Darstellung der Zuständigkeiten und der prozessbezogenen Transparenz gilt es aber, auch das Gesamtsystem verständlich zu machen. Behörden verfügen über sehr viele Informationen, die geeignet sind, die Schweiz in sehr vielen Facetten zu erklären. Hier ist jede Behörde gefordert, durch Publikation von Ausschnitten aus den Behördendaten nach und nach einen Beitrag zu leisten. Dabei werden alle, auch die Datenempfänger im Dialog mit den Datenlieferanten, gefordert sein: es geht letztendlich darum, ob die aus den Daten interpretierte Systemsicht stimmt, nicht ob korrekte Daten publiziert wurden.

wirtschaftlich

Wir erleben die Schweiz als prosperierende Volkswirtschaft. Wir wissen auch um das Positive der tiefen Staatsquote. Und trotzdem erleben wir immer wieder, dass Behördenprozesse wesentlich effizienter gestaltet werden könnten – zumindest aus der Sicht einzelner am Prozess involvierter Stellen. Bevor die Klagen über die Ineffizienz von gewissen Behördenprozessen noch lauter werden: es ist sinnvoll allen Beteiligten bewusst zu machen, was der Prozess alles leisten muss. In diesem Bewusstsein gibt es schliesslich verschiedene Optimierungsmöglichkeiten:

- zu hinterfragen, ob all diese Ziele tatsächlich (noch) notwendig sind bzw. welche Ziele auf der Basis der verfügbaren Informationen zeitgerecht und zukunftsweisend wären

- Prozesse auf der Basis der Digitalisierung neu gestalten (Informationsbereitstellung statt Prozessbeteiligung, Parallelität statt Sequenz, …)

- Verlässlichkeit – insbesondere auch beim Termin, hat sehr hohe wirtschaftliche Bedeutung: maximale Verfahrensfristen, Genehmigungsfiktion als Optionen prüfen

- Fokussierung auf relevante Fälle, statt auf alle?

Nicht zuletzt liessen sich mit mehr Transparenz auch wesentlich wirtschaftlichere Lösungen realisieren.

medienbruchfrei, elektronisch

Der elektronische Kanal im Behördenverkehr setzt sich eher schleppend durch. Statt ‘elektronisch zuerst’ leben wir immer noch in einer Zeit, in welcher es zwingend geblieben ist, Papier-basierte Prozesse zu ermöglichen. Dass dies, bei entsprechendem politischen Willen, auch anders sein kann, zeigt z.B. Dänemark. 2016 wurde in Dänemark 88% des Behördenverkehrs elektronisch abgewickelt [4]. Estland erreicht gemäss dieser durch Eurostat erhobenen Zahlen auch bereits 77%.

Medienbruchfreiheit ist aber kein Wert an sich, sondern deklariert eher, wie ‘transparent’ und ‘wirtschaftlich’ erreicht werden soll. Bei neuen Realisierungen gilt es folgendes zu beachten: Medienbruchfreiheit dank Behördenportal oder digitales Formular kann für den Anwender eben genau ein Medienbruch bedeuten. Er wird gezwungen, dieses (oft online) auszufüllen. Wenn Medienbruchfreiheit erreicht werden soll, muss auch der Prozess seitens des Anwenders beachtet werden. Medienbruchfreiheit ist eine Eigenschaft des Gesamtsystems und darf nicht auf Teilsysteme reduziert betrachtet werden.

Macht es Sinn, die Ziele von E-Government Schweiz einzig auf diese drei Adjektive zu reduzieren?

Neben den im E-Government-Leitbild verankerten Adjektiven sollte E-Government mindestens auch bezogen auf die nachstehenden Qualitäten einen positiven Einfluss haben. Dank E-Government ist es möglich,

- Behördenleistungen vertrauenswürdig und verlässlicher zu erbringen.

- Entscheidungen ganzheitlich zu betrachten und breit abzustützen.

- das Gesamtsystem wartbar und veränderbar zu gestalten.

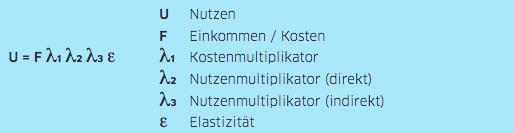

Dies geschieht nicht von selbst, sondern erfordert in der Planung, dem Betrieb und der Erneuerung von E-Government auch in Zukunft viel Umsicht. Es handelt sich dabei nicht um vernachlässigbaren Aufwand; aber es ist ein Aufwand, der Public Value schafft. Damit kommt die Verwaltung ihrer vordringlichen Aufgabe nach: sie schafft Nutzen für das Gemeinwohl.

Auch wenn Behörden keine Unternehmen sind, dürfen sie sich doch an den Werten von Unternehmen auch messen lassen. Gemäss [5] sollten nachstehende Punkte Teil jeder Unternehmenskultur sein: Vertrauen, Transparenz, sich an Ethik orientierende Strategie und optimale Wertschöpfung. Dies sind durchaus Werte, die sich, wenn sich die Wertschöpfung auf Public Value bezieht, auch für Behörden gut machen.

- www.egovernment.ch

- EU Commission. eGovernment Benchmark 2016 – A turning point for eGovernment development in Europe? Final background report – Volume 2. 2016. ISBN 978-92-79-61649-5.

- EU Commission. Future-proofing eGovernment for the Digital Single Market – ‘An assessment of digital public service delivery in Europe’. Background report, June 2015. ISBN: 978-92-79-48427-8. (page 51-59)

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73560/umfrage/ineraktion-mit-staatlichen-behoerden-ueber-das-internet-im-laendervergleich/

- Ulrich Hemel. Wert und Werte, Ethik für Manager – ein Leitfaden für die Praxis. Hanser, 2005.

Create PDF

Create PDF

Beiträge als RSS

Beiträge als RSS