Daten sind der Rohstoff des digitalen Zeitalters. Museen, Bibliotheken und Archive verfügen über grosse Mengen an Informationen. Während manche Länder diesen Datenschatz schon der Öffentlichkeit zugänglich machen, hinkt die Schweiz im Bereich Open GLAM hinterher, sagt Beat Estermann Forscher am BFH-Zentrum Digital Society und Gründer der OpenGLAM-Arbeitsgruppe von opendata.ch im ersten Teil unseres Interviews.

SocietyByte: Was verbindet Sie mit der Open-GLAM-Community, sind Sie im Herzen ein Hacker?

Beat Estermann: Ich bin selber kein Programmierer, hatte aber schon seit meinem Erststudium als Übersetzer immer wieder Berührungspunkte mit der IT. Ab 2000 habe ich beispielsweise im Rahmen eines Studierendenprojekts den Internetauftritt der Soziologie-Fachschaften der Universitäten Zürich, Basel, Bern und Genf mitgestaltet. Damals war gerade die Auszeichnungssprache XML entwickelt worden, mit der wir die Website bauten. Aber ich habe mich bald wieder auf Inhalte fokussiert und in meinem Masterstudium in Public Management die offene Produktionsweise, wie sie bei der Entwicklung von Open-Source-Software oder bei der Wikipedia anzutreffen ist, unter ökonomischen Gesichtspunkten untersucht. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts der Berner Fachhochschule zum Thema „Senioren und Online-Communities“ besuchte ich dann erstmals auch Veranstaltungen der Wikimedia-Community. Das war um das Jahr 2010, als die Wikimedia-Community gerade damit begonnen hatte, systematisch die Kooperation mit Gedächtnisinstitutionen zu suchen.

Wie haben Sie die Verbindung zwischen BFH und Open Data und Open GLAM entwickelt?

Zwischen Open-Government-Data (OGD) und Open GLAM gibt es viele Parallelen; die Bereiche befruchten sich wechselseitig. In der Schweiz ist die Open-Data-Bewegung etwa 2010 entstanden. Ich war dort von Beginn weg involviert und habe das Thema ans E-Government-Institut gebracht. 2012 betreute ich eine Studierendenarbeit über Schweizerische Gedächtnisinstitutionen. Diese Pilotstudie erwies sich als wichtiger Türöffner, denn sie brachte das Thema den Institutionen näher. Das war quasi die Pilotstudie für die grössere Studie im Rahmen meiner Dissertation. Klassischerweise befasst sich die BFH mehr mit E-Government-Themen als mit dem Bereich der Gedächtnisinstitutionen; die Open-GLAM-Thematik passt aber sehr gut zum BFH-Zentrum Digital Society. Seit letztem Jahr bekommen wir auch vermehrt Aufträge aus dem Open-GLAM-Bereich, so zum Beispiel von Memoriav oder der Schweizerischen Nationalbibliothek.

Neben diesen Beratungsaufträgen widmen Sie sich auch der Forschung. Welches sind Ihre aktuellen Projekte?

Neben einem kleineren Forschungsmandat zum Thema Langzeitarchivierung publiziere ich die Ergebnisse meiner vergleichenden Studie über die Gedächtnisinstitutionen in zehn Ländern. Es geht um die Art und Weise, wie die Gedächtnisinstitutionen mit neuen Trends rund um das Internet umgehen.

Dabei fanden Sie heraus, dass die Schweiz im internationalen Vergleich hinterherhinkt bzw. im hinteren Mittelfeld liegt. Was machen die führenden Länder im Open-GLAM-Bereich besser?

Ein grosser Unterschied liegt im Umgang mit föderalen Strukturen. Interessanterweise ist der Heritage-Sektor zum Beispiel auch in den Niederlanden kleinteilig und bei kleineren Institutionen stark auf Freiwilligenarbeit ausgerichtet. Da unterscheiden sich die beiden Länder nicht so stark. Aber die E-Partizipation-Kultur ist dort viel weiter entwickelt als in der Schweiz. Wir haben von jeher eine demokratische Partizipationskultur, die weitgehend ohne Internet auskommt. In vielen EU-Ländern wurde erst mit dem Aufkommen des Internets der Ruf nach mehr Bürgerpartizipation laut. Hinzu kommt, dass sich Gedächtnisinstitutionen in anderen Ländern wie Brasilien oder der Ukraine im Durchschnitt erst recht spät eine Internetpräsenz zugelegt haben, und dann oftmals gleich im Web 2.0. Die Schweizer Institutionen waren zwar früher dran, haben aber ihre Homepages nicht ins Web 2.0 übertragen – die Seiten vieler Institutionen sind daher nicht interaktiv.

Auf welche Weise unterstützt der Staat in den Niederlanden – die in Ihrer Studie die Nase vorn haben – die Open-GLAM-Bewegung?

Das kann ich so direkt nicht sagen. In einem früheren Projekt habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass in den Niederlanden die Zentralregierung recht schnell einspringt und die Federführung übernimmt, wenn es um landesweite Ziele geht. Wenn die Umsetzung nach ein paar Jahren läuft, zieht sich die Regierung wieder zurück. So kommen die Niederlande schneller vorwärts.

Der Bundesrat hat im vergangenen Jahr die Strategie „Digitale Schweiz“ verabschiedet. Wie schätzen Sie diese ein?

Die Strategie gibt die allgemeine Stossrichtung vor, aber sie enthält keine Budgets. Über die Budgets müssen die verschiedenen Akteure selbst entscheiden. Ähnlich zahnlos wurde vor zwei Jahren auch die Open-Government-Data-Strategie des Bundes verabschiedet, bei der ebenfalls die Kantone nicht beteiligt sind. Man wartet jetzt ab, wie die einzelnen Kantone darauf reagieren.

Was treibt den Prozess abseits der Politik voran?

Zu den Treibern zähle ich den Verein opendata.ch, das Schweizer Chapter von Open Knowledge International, Creative Commons mit offenen Lizenzen und die Wikimedia-Bewegung. Hinzu kommen innovative Institutionen, welche neue Ansätze ausprobieren. Sie zeigen, wie Crowdsourcing funktioniert, dass Open-Content funktioniert und auch ökonomisch eine Bedeutung hat. Zum Beispiel hat Wikipedia innerhalb nur eines Jahrzehnts im Marktsegment der allgemeinen Enzyklopädien die Grossen aus dem Markt gedrängt. Dieser offene Ansatz hat eine enorme Kraft. Zudem hat die Wikimedia-Community ab 2008 damit begonnen, Gedächtnisinstitutionen direkt zu kontaktieren und ihnen klarzumachen: wir machen im Internet grundsätzlich dasselbe, wir vermitteln kulturelle Inhalte und Wissen.

Diese Entwicklung wurde sicherlich durch die Digitalisierung beschleunigt?

Zu den Trends, die das Internet möglich macht, gehören User-Partizipation, Social Media Crowdsourcing und kollaboratives Arbeiten. Diese Entwicklungen sind nicht grundsätzlich neu. Partizipative Ansätze gibt es schon lange. Der Einbezug von Freiwilligen war zum Beispiel im Bereich der Archäologie lange Gang und Gäbe. Doch dieser Bereich wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend professionalisiert; man wurde vorsichtiger, arbeitete mehr und mehr nach wissenschaftlichen Standards und schloss Laien von vielen Aufgaben aus. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Museen anschaut, war ihr Ursprung meist das Hobby oder die Leidenschaft eines Einzelnen. Danach ist aber oftmals eine Professionalisierung zu beobachten. Mit dem Aufkommen des Internets wird nun die Frage nach neuen Beteiligungsmöglichkeiten gestellt; zum Beispiel um externes Expertenwissen zu speziellen Themen zu erschliessen, das in den Gedächtnisinstitutionen selbst nicht vorliegt. So hat sich beispielsweise die ETH Bibliothek an ehemalige Mitarbeiter der Swissair gewendet, um die Metadaten der Fotobestände der Fluggesellschaft zu ergänzen.

Ist aus den partizipativen Trends heraus die Open-GLAM-Bewegung entstanden (oder hängt sie vielmehr mit der Hacker-Kultur zusammen)?

Solche Entwicklungen kommen immer schubweise. Im Bereich Open Data sagen manche, dass die Ursprünge im wissenschaftlichen Bereich bis in die 1950er Jahre zurückgehen. Sicher gab die Open-Source-Bewegung einen wichtigen Impetus. Dabei haben sich Computerprogrammierer an US-amerikanischen Universitäten ab den 1970er Jahren zusammengetan, um ihre Software auszutauschen. Andererseits gab es schlaue Leute wie Bill Gates, die wollten sich für ihre Software bezahlen lassen. Beides passte nicht zusammen. Seitdem haben wir im Bereich der Software zwei Paradigmen: Proprietäre Software, bei der sich oftmals Quasi-Monopole herausbilden, und Open Source Software. Wobei die Open-Source-Bewegung die Monopole zum Teil unterläuft und eine Wettbewerbssituation herstellt. Die Gesellschaft profitiert von diesem Wechselspiel.

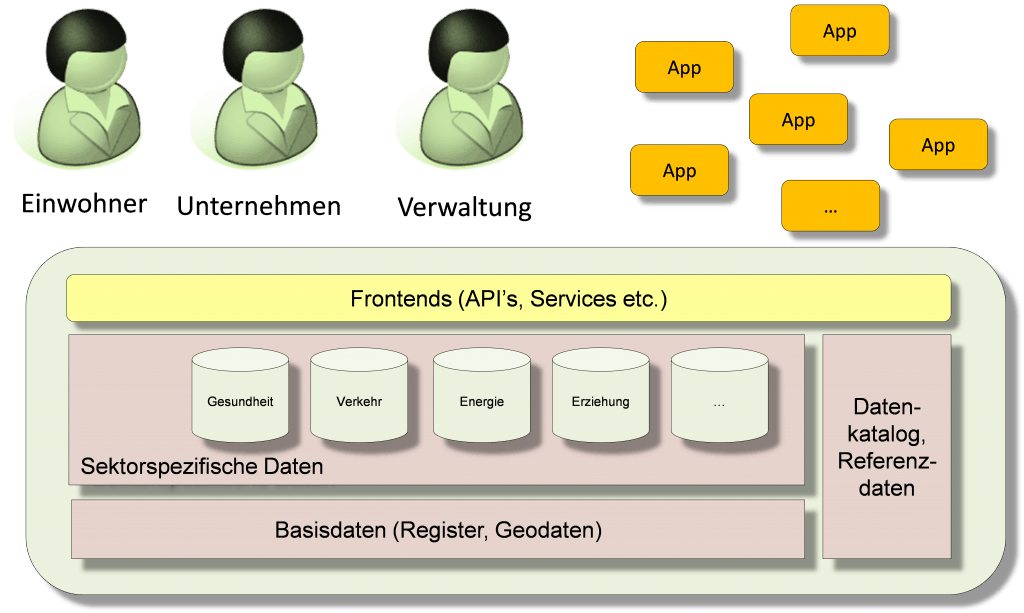

Neben den Gedächtnisinstitutionen verfügt auch der Staat über grosse Datenmengen. Wie öffnet der Staat diese?

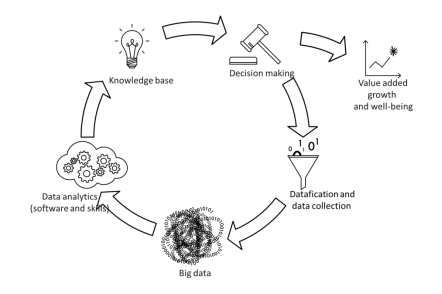

Ausgehend vom Transparenzgebot und vom Informationsfreiheitsgesetz, welches den BürgerInnen den Zugang zu staatlichen Unterlagen zusichert, entwickelte sich die Idee, nicht einfach PDFs zu veröffentlichen, sondern die Daten in Formaten bereitzustellen, die einfach weiterverwendet werden können. Das ist die OGD-Idee. Wichtigen Anschub gaben Grossbritannien und die erste Obama-Administration, die OGD ab 2009 sehr hoch hängten. Das schwappte über die G8-Staaten auf andere über, die in der Folge OGD-Gesetze bzw. OGD-Strategien verabschiedeten. Seither erfolgt deren Umsetzung, die je nach Kontext und Organisationskultur sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Ist es eine Frage des Glaubens oder der Einstellung?

In meiner Wahrnehmung gibt es unter den Gedächtnisinstitutionen wie auch unter den Verwaltungsstellen welche, die eher innovationsaffin sind. Von diesen wird erwartet, dass sie sich als Erste bewegen. Das können beispielsweise Institutionen sein, die an namhafte Forschungsinstitutionen gekoppelt sind, wie die ETH-Bibliothek. Da sind die Erwartungen der Nutzer hoch und die Community schaut genau hin: „Was machen die First Movers?“ – Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, die niemals zu den Vorreitern gehören werden, da sie genau wissen, wem sie zuerst über die Schulter schauen können, bevor sie sich selber bewegen.

Zur Person

Beat Estermann ist stellvertretender Leiter des Schwerpunkts «Open & Linked Data» am E-Government-Institut der Berner Fachhochschule. Er forscht im Themenbereich Open Data und OpenGLAM, d.h. Open Data und Crowdsourcing in Gedächtnisinstitutionen. Zudem koordiniert er die schweizerische OpenGLAM- Arbeitsgruppe des Vereins opendata.ch und die eCH-Fachgruppe Open Government Data.

Create PDF

Create PDF

Ernst Hafen ist Professor am Institut für Molekulare Systembiologie und ehemaliger Präsident der ETH Zürich. Nebst seinen 26 Jahren in der akademischen Forschung, für die er mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, setzte er sich aktiv für den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft und für die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in kommerzielle Produkte ein. Als gelernter Genetiker hat Ernst Hafen ein starkes Interesse an der Humangenetik und an der personalisierten Medizin. Er postuliert, dass eine individuelle Kontrolle über persönliche Gesundheitsdaten einen Schlüsselfaktor für eine bessere und effektive Gesundheitsversorgung darstellt. Im Jahr 2012 gründete er den Verein Daten und Gesundheit. Dieser beabsichtigt, die Errichtung einer genossenschaftlich organisierten Gesundheitsdatenbank in der Schweiz zu fördern.

Ernst Hafen ist Professor am Institut für Molekulare Systembiologie und ehemaliger Präsident der ETH Zürich. Nebst seinen 26 Jahren in der akademischen Forschung, für die er mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, setzte er sich aktiv für den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft und für die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in kommerzielle Produkte ein. Als gelernter Genetiker hat Ernst Hafen ein starkes Interesse an der Humangenetik und an der personalisierten Medizin. Er postuliert, dass eine individuelle Kontrolle über persönliche Gesundheitsdaten einen Schlüsselfaktor für eine bessere und effektive Gesundheitsversorgung darstellt. Im Jahr 2012 gründete er den Verein Daten und Gesundheit. Dieser beabsichtigt, die Errichtung einer genossenschaftlich organisierten Gesundheitsdatenbank in der Schweiz zu fördern.

Das Projekt wird finanziert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union (Grant Agreement n° 723076) sowie der NICT in Japan (Management Number 18302).

Das Projekt wird finanziert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union (Grant Agreement n° 723076) sowie der NICT in Japan (Management Number 18302). Beiträge als RSS

Beiträge als RSS