Decision Intelligence: Von Geschäftsprognosen zu Business Outcomes, Teil 2

Künstliche Intelligenz ist inzwischen im Mainstream angekommen. Laut McKinsey nutzen 78 % der Unternehmen KI in mindestens einem Geschäftsbereich, 71 % setzen generative KI ein, doch über 80 % sehen keine Wirkung auf den Unternehmensgewinn. Decision Intelligence (DI) könnte die fehlende Schicht sein, die Analytik mit Outcomes verbindet. Dieser Artikel zeigt, wie dieser Zusammenhang in der Praxis funktioniert.

Die Lücke zwischen Vorhersage und Outcome

Wie bei herkömmlicher Analytik erzeugen KI-Systeme Vorhersagen (z. B. Prognosen, Klassifikationen und Wahrscheinlichkeitswerte), aber die Organisationen müssen weiterhin entscheiden, was damit zu tun ist. Wie James Taylor in Digital Decisioning (2019) festhält, ist Vorhersage eine technische Leistung; Entscheidung ist ein managerialer Akt, der Verantwortung, Abwägungen und akzeptables Risiko definiert. Dennoch enden viele KI-Initiativen auf der prädiktiven Stufe, in der Annahme, dass Einsicht allein Wandel bewirken werde. In der Praxis ist das selten der Fall. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, mit einem klar formulierten Business Outcome zu beginnen und dann Entscheidungsprozesse so zu konstruieren, dass sie prädiktive Einsichten in messbare Ergebnisse übersetzen.

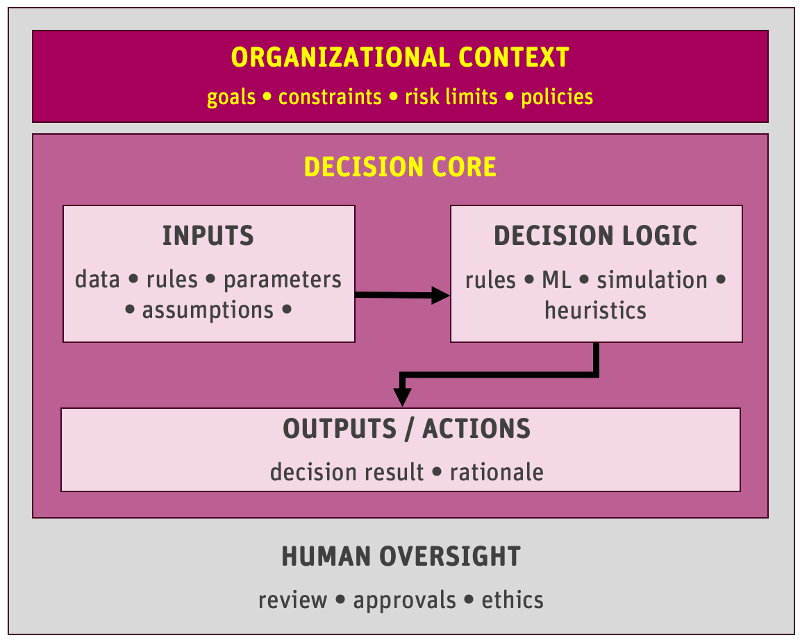

Eine Entscheidung ist der Punkt, an dem Informationen, Regeln und Urteilsvermögen zusammenlaufen, um eine Handlung auszuwählen. Jede Entscheidung hat Inputs, Logik und Outputs, geprägt durch Zeit, Richtlinien und Risikotoleranz. Taylor unterscheidet zwischen strategischen, taktischen und operativen Entscheidungen: Strategische Entscheidungen geben die Richtung vor und beruhen auf Abwägung; operative sind häufig, formalisiert und für Automatisierung geeignet. Diese Ebenen zu erkennen ist entscheidend, um menschliches Urteilsvermögen und maschinische Unterstützung in Balance zu bringen.

Decision Intelligence behandelt Entscheidungen als konstruierte Artefakte, die explizit, testbar und verbesserbar sind. Jede Entscheidung definiert ihren Auslöser, die benötigten Daten, die Logik und die daraus resultierende Handlung und wird dadurch messbar und rechenschaftspflichtig. Im Kern einer Entscheidung steht jedoch ihre Rationale: das explizite Begründungsmuster, das Vorhersage mit Handlung verknüpft und Entscheidungen mit Outcomes verbindet. James Taylor argumentiert, dass eine Entscheidung ohne dokumentierte Rationale keine gemanagte Entscheidung ist, da sie weder geprüft noch verbessert werden kann und ihr nicht vertraut werden sollte. Lorien Pratt erweitert diesen Gedanken, indem sie Rationale als die kausale Kette beschreibt, die es einer Organisation ermöglicht, aus Erfahrung zu lernen, indem sie nachzeichnet, wie Entscheidungen zu Konsequenzen führen und wie diese Konsequenzen wiederum zukünftige Entscheidungen verfeinern sollten. In der Decision Intelligence ist Rationale kein Nebenprodukt des Entscheidens, sondern die wesentliche Architektur, die Vorhersage in Verantwortlichkeit und Lernen verwandelt.

Abbildung: Entscheidungen transformieren Inputs in Handlungen innerhalb organisatorischer Ziele und Rahmenbedingungen, wobei menschliche Aufsicht Transparenz, Rechenschaftspflicht und ethische Kontrolle gewährleistet.

Decision Flows in der Praxis

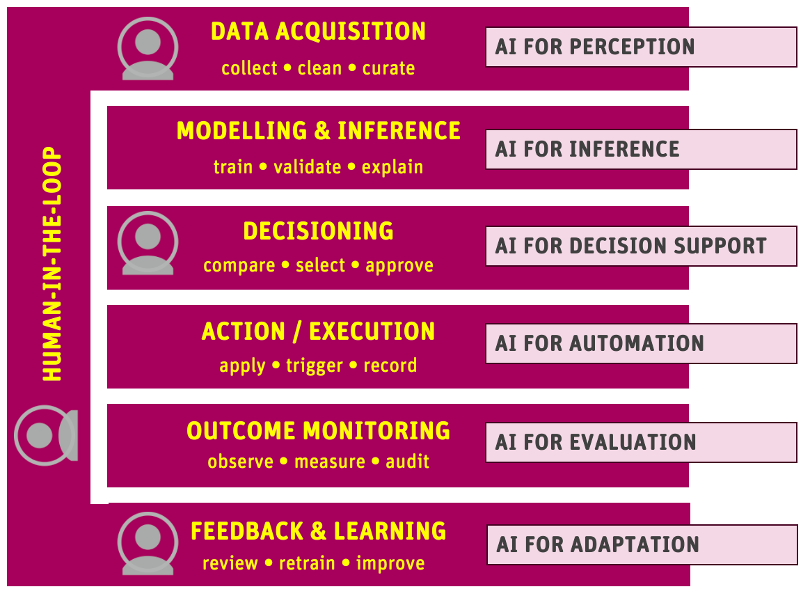

Ein Decision Flow beschreibt, wie analytische Informationen in organisatorisches Handeln übergehen: wie Daten in eine Entscheidung eingehen, wie Logik und Urteilsvermögen angewendet werden und wie Outcomes Feedback für Verbesserungen erzeugen. Der Begriff erscheint in der Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen. Taylor (2019) spricht von operativen Decision Flows, die Modelle mit täglichen Geschäftsprozessen verbinden. Pratt (2019) führt decision chains und decision networks ein, die zeigen, wie eine Wahl die nächste beeinflusst. Davenport, Harris und Shapiro (2010) beschreiben analytische Prozesse, die sich von Daten bis zu Managementhandlungen erstrecken. Trotz unterschiedlicher Terminologie erfassen alle dasselbe Grundprinzip, nämlich eine bewusste Abfolge, die Analyse, Entscheidung und Lernen miteinander verknüpft.

Abbildung: Human-in-the-Loop-Systeme steuern, überwachen und lernen in jeder Phase des KI-gestützten Entscheidungszyklus. Damit wird ein durchgängiges Outcome Engineering zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor, um das Scheitern von KI-Projekten zu vermeiden.

Innerhalb der Decision Intelligence wird diese Struktur als Designobjekt betrachtet. Das Abbilden von Decision Flows macht explizit und prüfbar, wie analytische Ergebnisse durch Geschäftslogik laufen und messbare Effekte erzeugen. Es legt Annahmen und Verzerrungen offen, schafft Klarheit über Verantwortlichkeiten und zeigt, wer interpretiert, autorisiert und bewertet. Mit der Zeit verwandelt solches Mapping isolierte Analysen in gesteuerte Lernsysteme, in denen Feedback sowohl Algorithmen als auch menschliches Urteilsvermögen kontinuierlich stärkt.

Paradigmen der Decision Intelligence

Decision Intelligence zeigt sich in mehreren unterschiedlichen Architekturen, die jeweils eine andere Art verdeutlichen, wie Prediction, Rationale und Feedback zusammenwirken, um verantwortbare Outcomes zu erzeugen. In der operational optimization prognostizieren Supply-Chain-Systeme Engpässe und passen Bestellungen automatisch an; anschliessend vergleichen sie tatsächliche Servicelevels und Kosten mit den Erwartungen, um Regeln und Modelle zu verfeinern (Taylor, 2019). Judgment-intensive support findet sich in der KI-gestützten Sepsis-Triage, bei der Algorithmen das Patientenrisiko kennzeichnen, Ärztinnen und Ärzte jedoch die Rationale jeder Intervention prüfen und dokumentieren, ein Vorgehen, das das notwendige Feedback für Lernen schafft (Goh et al., 2021). Governed decisions dominieren regulierte Bereiche wie die Kreditvergabe, wo Credit-Scoring-Modelle mit expliziten Genehmigungsregeln und dokumentierten Begründungen kombiniert werden, sodass jede Entscheidung auf Fairness und Risiko geprüft werden kann (Addy et al., 2024). In adaptive systems schliesslich, etwa bei der städtischen Verkehrssteuerung, koordinieren prädiktive Analysen Signale und Anreize in Echtzeit; Daten zu Emissionen und Staus fliessen zurück, um Richtlinien und Modellschwellen fortlaufend anzupassen (Shahid et al., 2025). Zusammen zeigen diese Beispiele, wie DI mit klar definierten Outcomes beginnt und Prediction, Rationale sowie Accountability miteinander verbindet.

Orchestrating the Outcome

Decision Intelligence stellt sicher, dass KI nicht nur Vorhersagen, sondern echte Business Outcomes liefert, indem sie Decision Flows so gestaltet, dass sie formalisiert, ausgeführt und verfeinert werden können. Frameworks wie Decision Model and Notation (DMN) und Decision Process Modeling (DPM) definieren Regeln und Workflows, die simuliert, optimiert und in Automationsplattformen eingebettet werden können. Eine DMN-Tabelle, die mit einer Regel-Engine verknüpft ist, kann Aktionen auslösen, während Simulations- und Feedback-Tools Alternativen testen und Ergebnisse verifizieren. Human-in-the-loop-Überwachung schafft Verantwortlichkeit durch Eskalationsgrenzen, Dashboards und ethische Prüfungen, und Low-Code-Umgebungen ermöglichen es Analystinnen und Analysten, Entscheidungslogik innerhalb definierter Governance-Grenzen anzupassen. Zusammen bilden diese Fähigkeiten, nämlich formale Repräsentation, Ausführung, Feedback und menschliche Aufsicht, die Bausteine kommerzieller Decision-Intelligence-Plattformen, die im nächsten Artikel vorgestellt werden.

Referenzen

Davenport, T. H., Harris, J. G., & Morison, R. (2010). Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results. Harvard Business Press.

McKinsey & Company. (2025). The State of AI in 2025. McKinsey Global Institute.

Pratt, L. (2021). Link: How Decision Intelligence Connects Data, Actions, and Outcomes for a Better World. Wiley.

Taylor, J. (2019). Digital Decisioning: Using Decision Management to Deliver Business Impact from AI. Taylor and Francis / MK Press.

Taylor, J. (2022). Real-World Decision Modeling with DMN (2nd ed.). MK Press.

Addy, N., Boateng, S. L., & Li, J. (2024). AI in Credit Scoring: A Comprehensive Review of Models and Predictive Analytics. Expert Systems with Applications, 241, 122675. Elsevier.

Goh, K. H., Wang, L., Yeow, A. Y. K., Poh, H., Li, K., Yeow, J. J. L., & Tan, G. Y. H. (2021). Artificial Intelligence in Sepsis Early Prediction and Diagnosis. Nature Communications, 12, 7150. https://doi.org/10.1038/s41467-021-20910-4.

Shahid, A., Khan, M. J., & Li, Y. (2025). Revolutionizing Urban Mobility: A Systematic Review of AI, IoT, and Predictive Analytics in Adaptive Traffic Control Systems. Electronics, 14(4), 719. MDPI.

Create PDF

Create PDF

Beiträge als RSS

Beiträge als RSS

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!